全校參與、及早識別、

及早支援、家校合作

理念

學校很重視每位同學的學習。在全校師生認同及包容的共融環境下,從政策、文化與措施三方面互相配合,為有需要的學生提供課程調適、功課調適、評估調適,及為有特殊學習需要的學生提供朋輩輔導(小老師計劃、大哥姐計劃)及課後班學習小組支援服務。

「全校參與」模式: 支援融合教育政策

- 課程調適:『普教中』教學、中文小組、設立分層課業

- 資優課程: 全班式增潤課程、課後抽離式資優課程(見資優網頁)

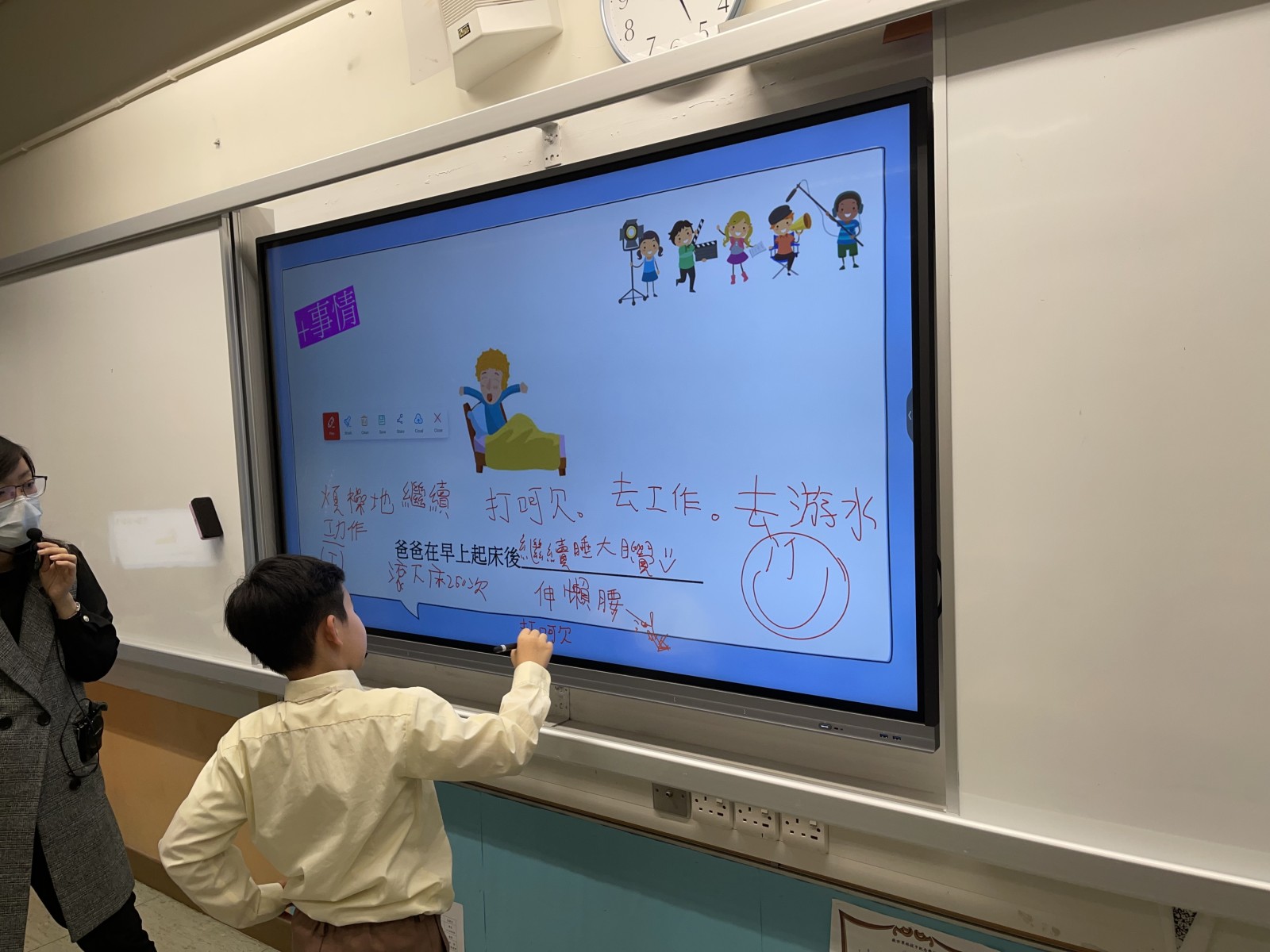

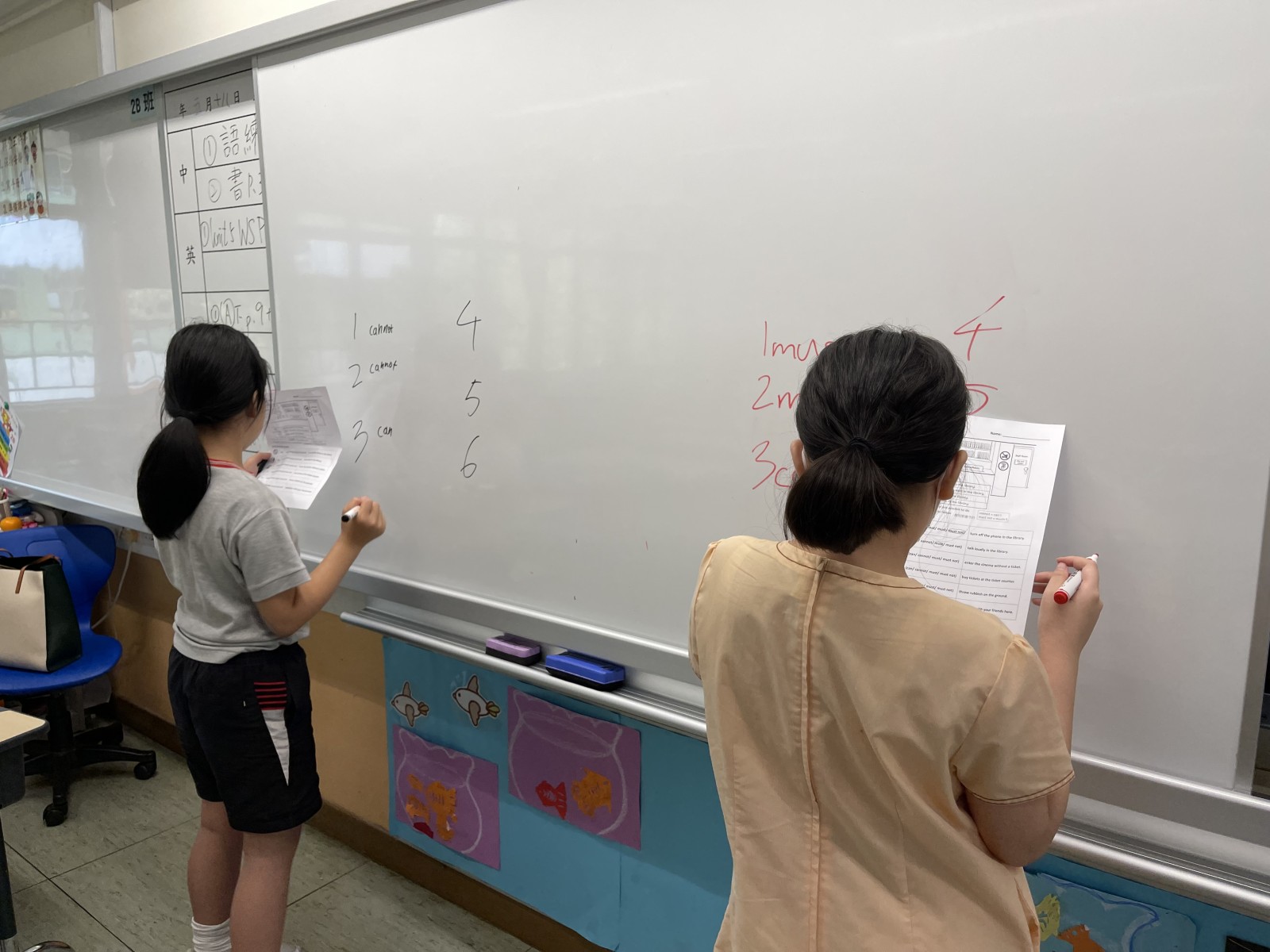

- 教學調適: 多元化教學策略、共同備課

- 跨專業團隊模式支援: 教育心理學家到校服務、言語治療服務、SEN小組(支援老師及助理)、外購課後學習小組(中文讀寫小組、英文拼音班、專注力小組及社交訓練小組)、非華語學生支援小組

- 校內教師專業發展及培訓: 每年提供有關相關培訓及進修

三層支援模式

第一層

1. 探究學習

- 以富趣味性主題,配合各級的研習能力及產出形式,讓學生進行主題式探究學習。

- 學習活動貼近生活經驗,課程以C(情境)R(角色)T(任務)為探究設計模式,讓學生有目標地進行探究,從而擴闊視野,增益學習。

- 探究學習活動以學生為中心,老師透過同級異質分組、設計多元感官學習活動、安排小組合作學習等策略,促進學生積極參與,並加強照顧學生的學習多樣性。

2. 情緒社交

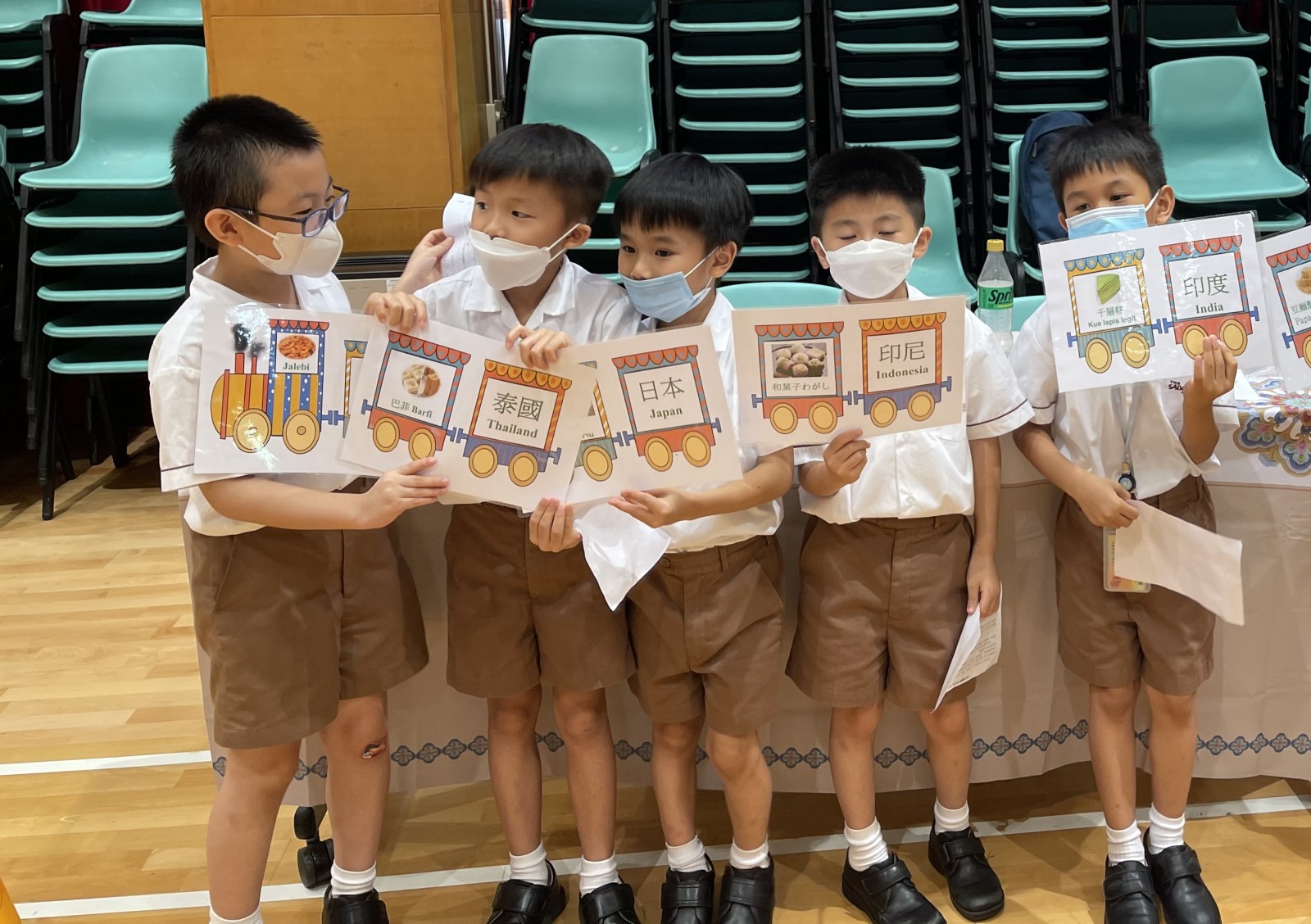

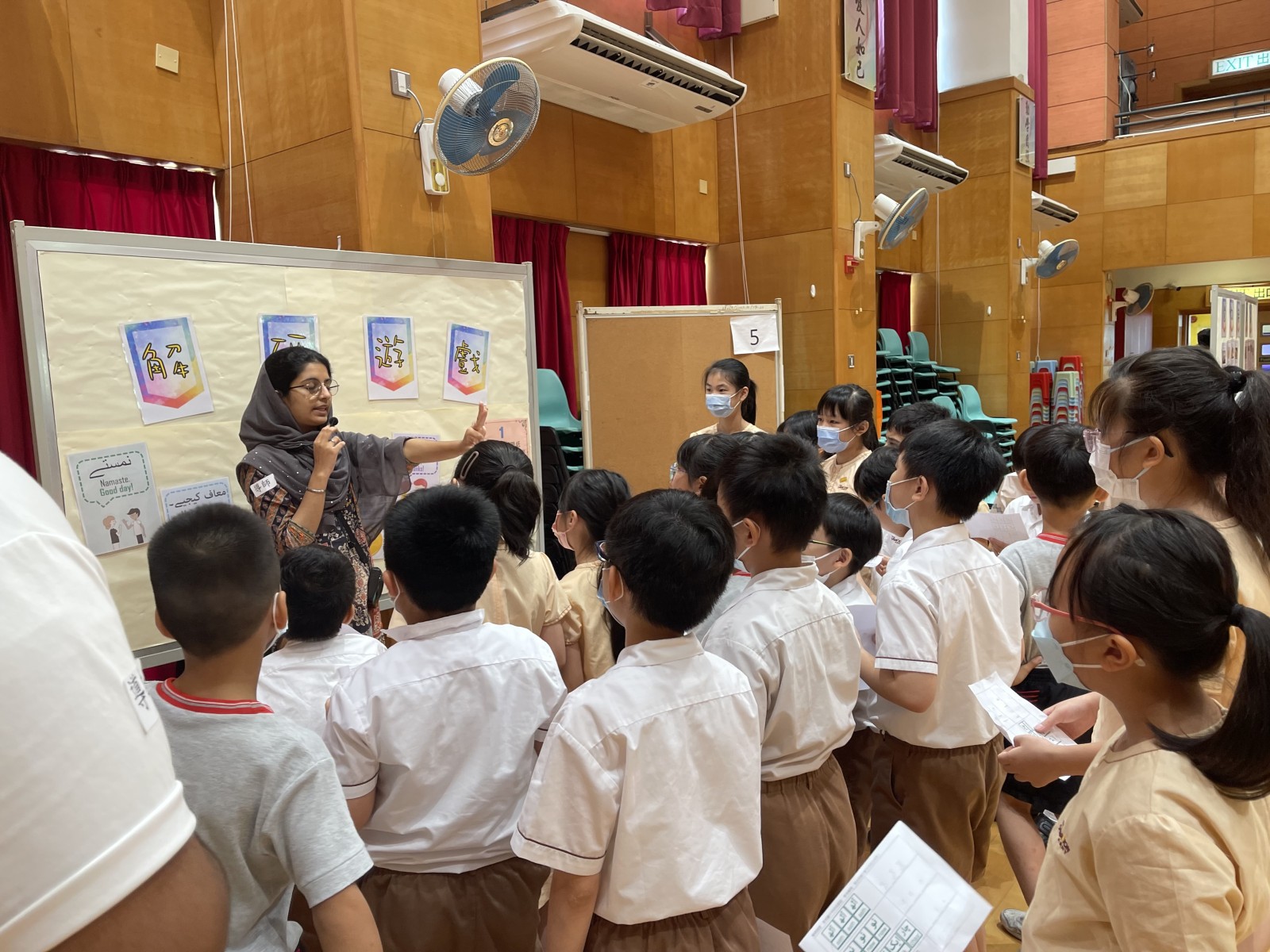

- 共融活動:讓學生明白人與人之間存在差異,並學習接納、包容和尊重彼此的差異,掌握與人的相處技巧。

第二層

1. SEN外購課後班(中文讀寫小組、英文拼音班、專注力小組及社交及情緒訓練小組)及課後中英數課後輔導班(由學校老師任教)

- 學校以學生的學習成績、學習進度及課堂表現作為選生準則,為有學習支援需要的學生提供功課輔導課,幫助學生鞏固學科的基礎知識。

|

|

第三層

1. 個別學習計劃

- 諮詢教育心理學家後,為有需要的學生進行「個別學習計劃」(IEP)(學生支援組與學科老師會定時檢視學生的學習進程及與家長會面講解進度及檢討成效)

2. 非華語學生的教育支援

- 本校為錄取的非華語學生提供額外支援,幫助他們學習中文:為非華語學生安排抽離式中文學習小組,教師團隊亦參與不同的課堂研究計劃,優化課堂。此外,學校會安排非華語學生參與多元化的課後小組,及舉辦文化共融活動,讓學生能融入校園及社區的生活。

|

|

|

|

3. 及早識別、及早支援

- 小一及早識別計劃,找出有需要的學生,在接受教育心理學家評估前先提供支援

4. 家校合作

- 定期聯絡家長,讓家長明白學校政策及配合在家支援學生 ,包括致電家長、派發通告及問卷調查、派發學生支援摘要、在學生個案會或個別學習計劃會面見教育心理學家、班主任、科任及特殊教育統籌主任。

- 舉辦相關家長講座及工作坊 (包括校本及EDB講座),讓家長了解子女的需要及支援策略。

5.其他措施

- 電子獎勵計劃: 根據課堂及課後班表現,學生可獲積分,之後可換取小禮物。

推行融合教育的核心人員

|

特殊教育需要統籌主任 |

帶領學生支援組,專責統籌和推動「全校參與」模式融合教育 |

|

特殊教育需要支援老師 |

支援課程調適及小組工作 |

|

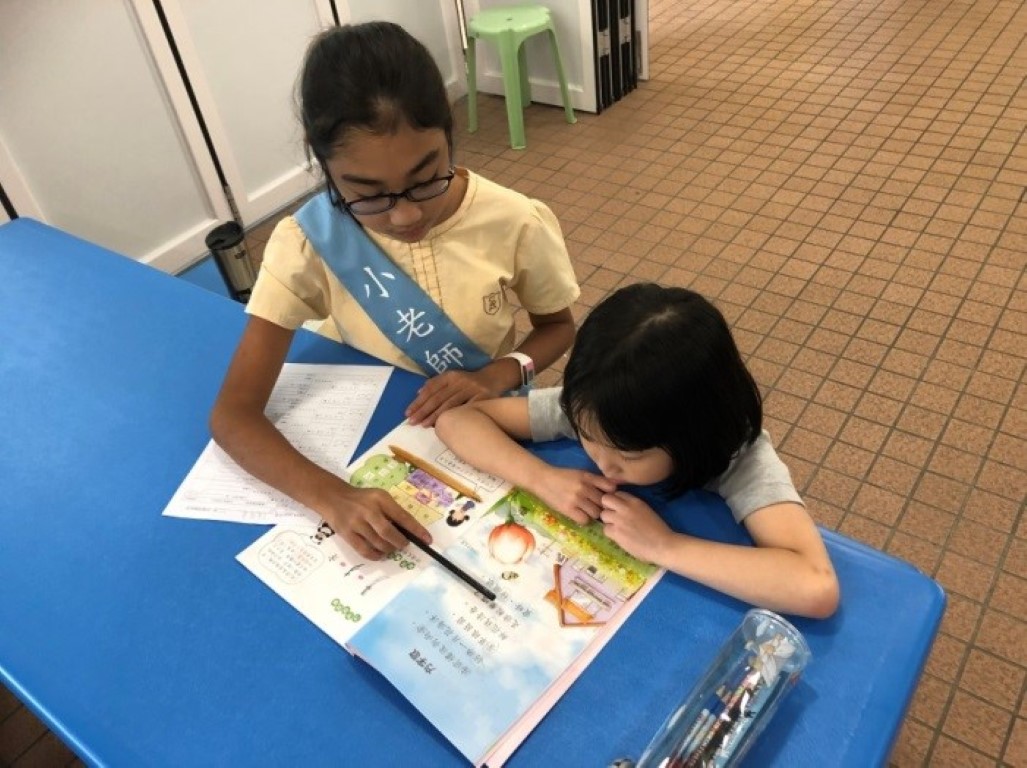

校本小老師計劃統籌老師 |

管理學生小老師及小同學的學習檔案 |

|

特殊教育需要教學助理 |

入班支援/課後小組安排/支援言語治療及跟進相關文件 |

| 全校教職員(包括校長、副校長、社工、老師) | 在政策及日常課堂及課後教學上支援有學習需要的學生 |

|

家長有用網站及程式: |

|

協康會設計的流動應用程式 |